Es ist seit Beginn der Pandemie ein schwieriges Spannungsfeld, in dem wir uns bewegen. Wie geht man mit Menschen um, die grundsätzlich in erhöhtem Maße schutzbedürftig sind, aber gleichzeitig so leben, als ob sie keinen Schutz bedürfen? Das betraf die Alten, die abseits der Lockdowns bei hohen Fallzahlen Wirtshäuser besuchten, weil ihnen soziale Teilhabe, der regelmäßige Stammtisch, die Pflege von Freundschaften in Präsenz wichtiger war, als nur über Whatsapp und Telefon zu kommunizieren. Das betraf Immunsupprimierte, die – sobald die Schutzmaßnahmen gelockert wurden – wieder auf Feiern und Konzerte gehen, in der Disco tanzten und auch sonst ihr Sozialleben wieder normalisierten, obwohl die Ansteckungsgefahr weiterhin hoch war. Für das “Team NoCovid” war diese kognitive Dissonanz kaum auszuhalten. Wir setzten uns gerade für ihren Schutz, für ihr Leben ein, und dann schien es ihnen egal, ob sie sich ansteckten oder nicht? Sie lebten einfach weiter ihr Leben, als gäbe es kein Morgen. Individuelle Unterschiede führen zu unterschiedlichen Bedürfnissen und Zielen im Leben. Das betrifft sowohl die Menschen ohne erhöhtes Risiko für schwere Akutverläufe als auch innerhalb der Risikogruppen. Jemand mit einer potentiell tödlichen Erkrankung wie Krebs oder Organversagen, möchte vielleicht wirklich so leben, als ob jeder Tag der Letzte wäre. Jeder Tag zählt. Genauso ältere Menschen, die vielleicht aufgrund von altersbedingten Grunderkrankungen spüren, dass sie nicht mehr viel Zeit haben, ihre Wünsche und Träume in die Tat umzusetzen. Die Pandemie hat viele Menschen getroffen, die jeden Tag so leben wollten, dass er zählt und nicht mit Nichtstun verschwendet wird. Darunter eben auch besonders schutzbedürftige Menschen. Im “Team Vorsicht” hat man impliziert, dass schutzbedürftige Menschen automatisch aus der Gesellschaft ausgeschlossen sind, sozial isoliert, immer zuhause, immer alleine. Schutzbedürftige Menschen, die sich nicht nach dieser Vorstellung verhielten, haben uns irritiert. Sie gingen in unseren Augen ein unverhältnismäßig hohes Risiko ein, das wir niemals eingegangen wären. Wir haben dabei über andere moralisch geurteilt, ohne je danach zu fragen, wo deren individuelle Bedürfnisse lagen. Andere schutzbedürftige Menschen, die sich weiterhin isoliert haben, haben uns hingegen in unserer Auffassung bestätigt.

Welcher Weg ist nun der Richtige? Gibt es DEN richtigen Weg überhaupt? Als Einzelkämpfer ist es unglaublich schwierig, in dem Spannungsfeld aus gesellschaftlichen Normen und neuen wissenschaftlichen zu Spätfolgen der SARS-CoV2-Infektion zurechtzufinden. Fast alle spüren den großen Druck aus der Gesellschaft, einen Alltag wie vor der Pandemie zu leben. Ich glaube, man muss den inneren Widerspruch zulassen können, anzuerkennen, dass SARS-CoV2 nicht wieder gut ist und – schlimmer – nie wieder gut wird. Das Virus wird ewig weitermutieren und ist von den Infektionszahlen her dauerhaft präsenter als andere, deutlich weniger ansteckende Viren. Das Risiko ist nicht vergleichbar mit “jeder kann vom Auto überfahren werden.”, sondern es ist eher so, als ob man die Ampeln und Zebrastreifen um die Hälfte reduziert hätte, und so eine sichere Überquerung einer Straße kaum noch möglich ist. Gleichzeitig kann man nicht nach dieser Erkenntnis leben aufgrund der gesellschaftlichen und sozialen Normen. Auf der anderen Seite der Straße wartet die Arbeit, die Schule, der Stammtisch.

Der Schaden für mich als Einzelkämpfer ist auf Dauer größer, weiterhin zu missionieren, als sich dem Alltag zu unterwerfen. Ich bin der Überzeugung, dass diese Sichtweise 2022 noch falsch gewesen wäre, denn damals gab es ansteckendere Virusvarianten und eine Vielzahl der bis heute von Long COVID betroffenen Menschen hat sich in den Omicron-Wellen ab 2022 angesteckt. Zudem war für mich 2022 die Hoffnung noch gegeben, gegen alle Widerstände mit Gleichgesinnten mehr Bewusstsein zu erreichen – auch wenn diese Hoffnung länderspezifisch unterschiedlich und in Österreich wohl den geringsten Realismus aufzuweisen hatte. NoCovid-Initiativen waren etwa in Deutschland viel besser organisiert. Leider muss ich zugeben, dass sich mein Verhältnis zu Bekannten und Arbeitskollegen deutlich verbessert hat, seit ich das Thema Covid, Pandemie und Infektionsschutz nicht mehr in den Vordergrund stelle. Je weniger ich darüber redete, Mails verschickte und Covid-Infos in den WhatsApp-Status stellte, desto besser kam ich mit ihnen wieder ins Gespräch. Der vorläufige Höhepunkt war, dass ich wieder ein paar gemeinsame Treffen in einem Lokal besuchte, und mich beim vierten Mal prompt mit einem Rhinovirus ansteckte, was mir über einen Zeitraum von vier Wochen trockenen Reizhusten bescherte. Daraufhin habe ich Indoor-Lokalbesuche bis auf die gut belüftete Kantine wieder auf Null reduziert, denn für mich sind sportliche Aktivitäten wie Wandern und Radfahren sehr wichtig und die Sauferei vertrage ich ohnehin nicht mehr so gut wie früher.

Kann ich es anderen verdenken, unabhängig von ihrem Immunstatus und der grundsätzlichen Gefahr von mildem LongCOVID mit kognitiven Einschränkungen und Einzelfällen Fatigue, ihr Leben wieder so leben zu wollen wie vorher? Nein. Ich spreche dieses Bedürfnis anderen nicht ab. Ich richte nicht darüber, dass dieses Bedürfnis umso stärker ist, je größer die soziale Bindung ist, sei es durch die eigene Familie, einer großen Verwandtschaft, einem weiten Bekanntenkreis, als auch dem Lebensstil vor der Pandemie entsprochen hat, häufige Reisen, Konzerte besuchen oder sonstwie viel in einer Gruppe zu unternehmen. Wer immer so gelebt hat, wird die Pandemie als härteren Bruch empfunden haben als jemand, der etwa wie ich als neurodiverser Mensch (Autist) eher wenige Freundschaften gepflegt hat, das Alleinsein von Zeit zu Zeit braucht, um sich zu regenerieren, und in seinem Urlaub Städtetourismus eher gemieden hat, weil es das Gegenteil von Ruhe und Erholung bedeutet hätte.

Meine Zeilen mögen für all jene, die immer noch Maske tragen und ihr Sozialleben einschränken, relativierend daherkommen, aber ich bitte auch zu respektieren, dass sich meine Lebenswege von denen anderer Menschen unterscheiden. Ich habe es lange versucht, Bewusstsein zu schaffen für Corona, habe noch sensibilisiert für neue Wellen, mehr Infektionsschutz und zu den Langzeitfolgen, als es längst niemanden mehr interessierte. Für Menschen wie mich, die etwa an einer Schulung teilnehmen müssen, aber eine Weihnachtsfeier absagen können, würde etwa Lufthygiene in Schulungsräumen sehr wohl einen Mehrgewinn bieten. Für alle anderen, die auf die Feier gehen wollen, sogar im Wissen, dass eine weitere Corona-Infektion damit sehr wahrscheinlich ist, spielt Lufthygiene während der Schulung keine Rolle. Ich weiß nicht, wie ich mit dieser Erkenntnis umgehen soll, wie sinnvoll es ist, viel Freizeit darin zu investieren, Bedingungen zu schaffen, die letztendlich nur für n = 1, also für mich selbst, eine Verbesserung bringen. Das ginge wesentlich einfacher: Ich setze die Maske auf und gut ist, und erspare mir eine Menge quälender Diskussionen mit Menschen, die nicht meinen Zugang zu Informationen und einen völlig veralteten Wissensstand haben.

Das Aber: Die Lernkurve

Das Leben sollte eine stetige Lernkurve sein. Aus Schaden klüger werden, bestenfalls aber aus neuen Erkenntnissen lernen und sein Verhalten danach anpassen, bevor überhaupt ein Schaden entsteht (Prävention). Ich habe gelernt, dass es nicht richtig ist, mit Krankheitssymptomen am Sozialleben teilzuhaben. Weil ich damit andere gefährde, die dafür büßen können. Die “Anderen” sind u.a. die oben angesprochene Gruppe, die durchaus heterogen sein kann. Menschen, die damit leben, dass es keinen 100%igen Schutz gibt und trotzdem wollen, dass jeder Tag zählt. Es können aber auch genauso Eltern sein, die ihr vulnerables Kind an einem normalen Sozialleben teilhaben lassen wollen, im Wissen, damit Risiken einzugehen. Ich habe auch gelernt, dass man bei respiratorischen Symptomen besser Maske trägt, wenn man seine Wohnung verlässt – selbst dann, wenn man sich irrend davon ausgeht, man habe nur starken Reflux und daher Halsschmerzen, weil sich einen Tag später mit Fieber herausstellen könnte, dass es doch ein Infekt ist und man in Wirklichkeit hochansteckend ist. Ich habe viel über andere Viren gelernt und dass eigentlich kein Virus völlig harmlos ist, nicht einmal das Rhinovirus, das am anderen Ende der Virusinfektionen steht, die uns jährlich quälen. Mit konsequentem Maske tragen im öffentlichen Raum kann ich mir viele Infektionen ersparen, was für mich noch mehr gilt als für Eltern von Kindern, die in den Kindergarten oder in die Schule gehen, und regelmäßige Infektionen in Kauf nehmen müssen.

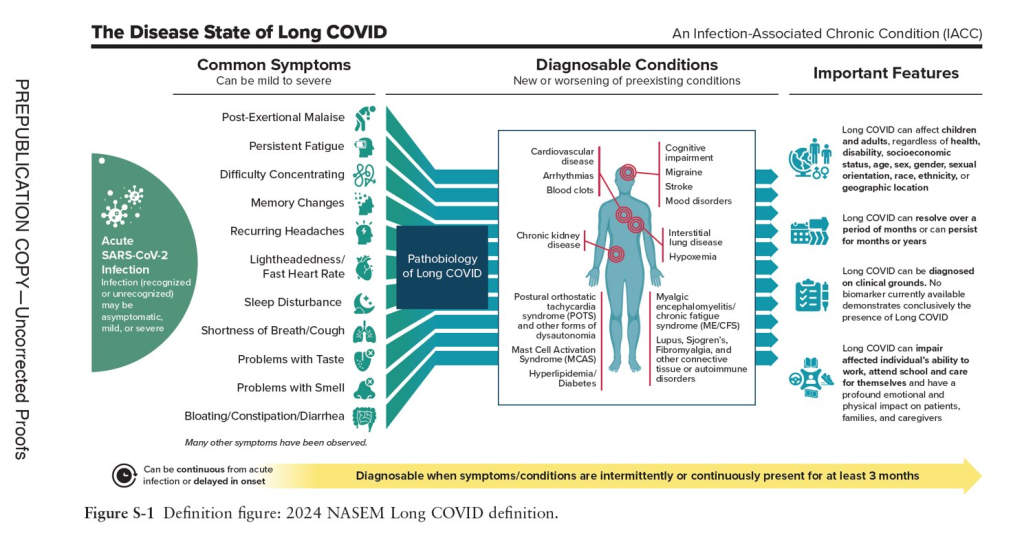

Ich habe gelernt, dass der Staat von Langzeitfolgen betroffene Menschen im Stich lässt. Finanzielle Hilfe und Anerkennung von gesundheitlichen Schäden bis hin zur Invalidität müssen häufig erklagt werden, was den Gesundheitszustand weiterverschlechtert. Die Stigmatisierung und Verharmlosung als “psychische” Erkrankung, obwohl es körperliche Biomarker gibt, ist gerade in Österreich weit verbreitet. Hierzulande wird auch kaum über LongCOVID-Erkrankungen bei Personen des öffentlichen Lebens berichtet, weder bei Musikern, Spitzensportlern noch Politikern. Gerade so könnte nämlich Bewusstsein geschaffen werden. Es passiert aber das Gegenteil, denn gerade aus dem Bereich Kultur stammen die größten Leugner der Pandemie aufgrund der Selbstbetroffenheit von Verdienstausfällen während der Lockdowns. In Summe ist LongCOVID ein “low probability, high impact” – Risiko. Es betrifft etwa jeden zehnten bis zwanzigsten Infizierten in einer höchst unterschiedlichen Ausprägung und kann mit kognitiven Einschränkungen für Außenstehende zunächst kaum auffallen, wer nicht genau hinschaut oder zuhört. Das heißt im Umkehrschluss aber, dass 8-9 von 10 Infizierten keine Einschränkungen davontragen, und das ist die überwältigende Mehrheit. Damit ist das Risiko verhältnismäßig gering*, aber wenn der Fall eintritt, können die Auswirkungen auf die Lebensqualität beträchtlich sein. Wie gehe ich mit solchen Risiken um? Ich versuche sie zu minimieren, so wie ich bei Gewitter Schutz suche und nicht darauf setze, dass die statistische Wahrscheinlichkeit, dass mich ein Blitz trifft, extrem gering ist.

* Update: Schon klar, es ist absolut betrachtet nicht gering, sondern hoch, so wie 10% auf einer Medikamentenpackung für Nebenwirkungen als “häufig” gelten. In der Wahrnehmung der Bevölkerung ist es leider gering, und wenn diese eine betroffene Person von zehn nicht darüber redet, dann scheint es Null zu sein.

Ich lebe in einer Blase von aktivistischen, aufgeklärten Menschen, die sich über Social Media gefunden haben und gegenseitig bestärken, aber auch gegenseitig in die Irre führen können. Ich frage mich immer wieder, ob meine Wahrnehmung verzerrt ist, dass das Ausmaß der Gefahr, der Anzahl der Betroffenen nicht so schlimm ist wie befürchtet. Ich erlebe Spitalsärzte, die sagen, dass sie seit zwei Jahren kaum noch schwerkranke Patienten sehen, dass sie kaum Betroffene von LongCOVID kennen. ich erlebe Professoren, die sagen, dass sie kaum noch betroffene Studenten kennen, dass die Zahl der respiratorischen Infekte nicht höher sei als vor der Pandemie. Ich erlebe Ärzte, die sagen, dass sie kaum LongCOVID-Betroffene kennen und nicht den Eindruck haben, dass es mehr werden. Dann gibt es LongCOVID-Spezialisten, die weiterhin nach jeder Infektionswelle Zulauf zu ihren Ambulanzen erleben. Wir kennen die Berichte, dass die LongCOVID-Ambulanzen trotz hoher Nachfrage 2023 geschlossen wurden. In meinem Bekanntenkreis sind mindestens vier Betroffene, wo es offiziell diagnostiziert wurde. Einer ist wieder vollständig genesen (Lungenembolie), eine andere erhielt hingegen die MECFS-Diagnose. Andere arbeiten in Teilzeit, sind aber nicht mehr so gesund und leistungsfähig wie vor ihrer Infektion. Ist meine Blase repräsentativ oder nur ein n =1 und entbehrt damit wissenschaftlicher Rationalität?

Ich wäre mir selbst nicht mehr sicher, wenn es nicht Prävalenzstudien geben würde und andere Indikatoren, die leider daraufhinweisen, dass das keine selektive Wahrnehmung von mir ist, sondern LongCOVID ein Tabuthema ist, über das niemand gerne spricht. Weil es von Ärzten nicht geglaubt wird, weil Corona endlich vorbei sein soll und ein Outing andere auf unangenehme Weise ihrer Verdrängung den Spiegel vorhält.

Da gibt es die Berichte aus anderen Ländern, wo der Krankenstand auf hohem Niveau bleibt, wo Corona weiterhin der Hauptgrund für Berufskrankheiten ist, wo von Milliardenschäden für die Wirtschaft und das Gesundheitssystem die Rede ist, wo im Gesundheitswesen mehrheitlich Infektionen stattfinden, weil dort weniger Schutzmaßnahmen getroffen werden als vor der Pandemie. 95% der LongCOVID-Betroffenen berichteten von Stigmatisierung aufgrund ihrer Erkrankung (Pantelic et al. 2022), da ist es doch nicht verwunderlich, dass in der Wahrnehmung der Mehrheitsbevölkerung LongCOVID keine Rolle mehr spielt. Seit Jahren archiviere ich etliche Studien über die Prävalenz und Inzidenz von Spätfolgen nach einer Corona-Infektionen, die meisten bewegen sich mindestens im einstelligen Prozentbereich, was bezogen auf die Gesamtbevölkerung oft mehrere hunderttausend Betroffene sind, manchmal auch Millionen. Wer und wo sind all diese Betroffenen in Österreich? Wie kann es sein, dass so viele Menschen diese Betroffenen nicht wahrnehmen, wenn sie noch dazu oft im erwerbsfähigen Alter sind und “mitten im Leben stehen”? Dieser Widerspruch lässt mich wieder daran zweifeln, dass die Zweifel an meiner Wahrnehmung berechtigt sind, dass ich wirklich in einer Blase leben würde. Es ist zweifellos eine Blase im Hinblick auf Zugang zu Informationen und am Thema dranbleiben, das für die große Mehrheit selbst auf Twitter einfach keine Rolle mehr spielt. Aber nur weil es für die anderen vorbei ist, sind die Betroffenen nicht weg und Corona ist immer noch da.

Super reflektiert! Es ist wahrlich nicht leicht, dran zu bleiben und sich dabei nicht schrullig vorzukommen!

LikeLike

Was Heike W. sagt.

“Wie kann es sein, dass so viele Menschen diese Betroffenen nicht wahrnehmen, wenn sie noch dazu oft im erwerbsfähigen Alter sind und “mitten im Leben stehen”?”

Sie wollen sie nicht wahrnehmen. Die Betroffenen verschwinden aus “dem Leben”. Und so gut wie niemand bleibt dran. “Das Leben” = ihr Leben geht weiter, auch ohne diese eine Kollegin oder diesen Nachbarn.

Kranke zu sehen würde alle daran erinnern, dass sie nicht unverwundbar sind – also werden Kranke dorthin geschoben, wo die Angst vor Verwundbarkeit schon lange alleine rumsitzt: in der Verleugnung.

Ich persönlich bin gespannt, ob in ein paar Jahren noch irgendjemand geradeaus denken kann. Sieht man sich die EU-Wahlergebnisse an, könnte man glauben, die Durchseuchung mit Covid-19 hat bereits ganze Arbeit geleistet.

LikeLiked by 2 people

Moin! Ich kenne diese Gedanken und Zweifel, die du beschreibst, selbst auch. Und ich musste auch feststellen, dass sich durch meine Kassandra-Informationen die Menschen zurückzogen, distanzierten. Ich glaube, die Leute möchten die Gefahr schlichtweg nicht sehen. (10% ist übrigens hoch, nicht gering. Wer würde bei einer 10% Gefahr eines schweren Unfalls ohne Gurt und Verkehrsregeln Auto fahren?) Genauso wie die Gefahr eines Krieges mit Russland, genauso wie die Änderungen unseres Lebensraumes durch den Klimawandel. Daher habe ich auch aufgehört zu informieren. Mit ME/CFS lebe ich ein sehr einsames Leben. FreundInnen haben sich fast alle mit der Zeit zurückgezogen. Mit meiner Behinderung kann man anscheinend zu wenig mit mir machen. Dafür habe ich aber auch ein paar wenige unerwartet wunderbare neue Menschen gefunden. Ich trage konsequent Maske, habe Luftfilter in der Wohnung und meide Menschenansammlungen. Es ist ein einsames, abgeschobenes Leben. Im Schulkollegium habe ich viel Mobbing erfahren müssen als Behinderte durch Covid und bin inzwischen ausgeblendet. Die SchülerInnen hingegen haben stets wunderbar und herzlich reagiert. Das Virus hat sich -mental und konkret gesundheitlich- verbreitet und mehr als man denkt sind betroffen. Die vkelen harten Fälle sieht man nur nicht. Die sind ja ausheschlossen, leben in Abgeschiedenheit: #Millionsmissing . Man muss für sich einen Weg finden. Aber einen, bei dem man weiter in den Spiegel sehen kann. Wenn du magst schreib gerne zurück. Ich würde mich freuen. Deine Infos und Gedanken habe ich immer gerne gelesen. Sie haben mich stets bestärkt. Liebe Grüße Heike (Aus Norddeutschland)

LikeLiked by 2 people

Vielen lieben Dank fuer den Artikel! Ja, ich habe Momente wo ich nichts mehr ueber Krankheiten hoehren moechte. Mein Bruder hatte neulich Hautkrebs.

Ich stelle mir gerade vor ich laufe an einem sonnigen Sommertag ueber eine Wiese. Ich trage Hut, Sonnenbrille und ein langaermeliges Hemd. Es kommt mir ein halbnackter ohne Hut entgegen, und macht sich ueber mich lustig. Ich sollte mich auch ausziehen, weil das gesuender sei, meine Widerstandsfaehigkeit gegen UV Strahlung zu staerken. Ausserdem findet er es nicht gut, dass ich “vermummt” bin. Ich schau ihn schief an, laechele halbfreundlich, gehe weiter und denke mir was fuer ein Spinner.

Aber ausser dass ich sowohl mich selbst, als auch andere mit Maskentragen schuetze, und beim Huttragen nur mich selbst schuetze, kann ich da keine riesengrosse Unterschiede erkennen. Natuerlich musste ich mich bisher noch nie fuers Huttragen um mich vor der Sonne zu schuetzen rechtfertigen.

Wir alle haben unsere individuellen Risikofaktoren. Klar, ich will nicht andauernd wegen meinem Herz, meinem Gewicht, das Rumsitzen und mich nicht genug bewegen, Keuchhusten, Hautkrebs, Corona, und und und belehrt werden. Aber ich will mich auch niemals ueber andere wegen ihren Sicherheitsvorkehrungen lustig machen. Ich bin auch ueber jede vertrauenswuerdige Informationsquelle wie diesen Blog dankbar, die mir hilft ein gesundes Leben zu fuehren.

LikeLiked by 1 person